Não é à toa que, para muitos, este trabalho seja considerado a obra prima do mestre mangaká. A epopeia da família Tenge no pós II Guerra Mundial toca em vários pontos sensíveis não apenas para o povo japonês, mas para toda a humanidade. O mais importante deles são as implicações de política interna e externa para o Japão derrotado.

Já estamos acostumados a nem mesmo questionar a visão histórica que privilegia o ponto de vista dos vencedores, relegando a perspectiva dos vencidos a um segundo plano. Digo isso, porque não quero pintar um quadro no qual os japoneses apareçam somente como vítimas, mas o fato é que as narrativas que mostram as agruras do povo da terra do sol nascente são escassas. Exemplo: as bombas atômicas disparadas sobre Hiroshima e Nagasaki são tema praticamente inexplorado, especialmente em relação ao número de filmes e documentários dedicados à Guerra do Vietnã e outros eventos trágicos, como o holocausto do povo judeu.

Como Ayako foi produzido em 1972-3, talvez nem mesmo Tezuka tenha tido as manhas de colocar o dedo nas feridas – ainda – abertas pelo ataque nuclear norte-americano de 1945. Mas isso não significa que ele tenha deixado de abordar outros assuntos espinhosos, que teimam em não ser mencionados, como o fato de que o Japão tenha virado uma espécie de “Estado Vassalo” dos EUA.

De forma discreta, mas incisiva, Tezuka dá diversas alfinetadas na maneira pela qual os americanos em particular e a comunidade internacional em geral trataram os japoneses vencidos. A crítica às medidas empurradas goela abaixo, como a reforma agrária, mostram que foi preciso paciência oriental para suportar a política do General MacArthur, militar norte-americano que derrotou e, em seguida, comandou o Japão. Outro fato que não passou foi despercebido foram os tribunais internacionais que julgaram os crimes cometidos pelo Japão durante o segundo conflito mundial. Para Tezuka, nessas cortes de exceção ocorreram flagrantes arbitrariedades, evidenciadas pelo fato de que os argumentos dos advogados de defesa foram solenemente ignorados.

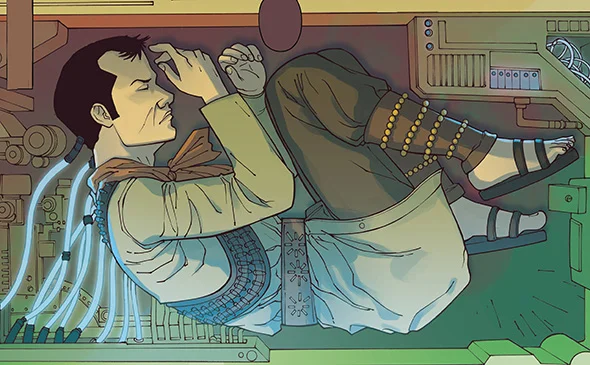

A história do gibi começa com o retorno ao Japão do prisioneiro de guerra Jiro Tenge, um dos filhos do patriarca Sakuemon, após o término das hostilidades. Refeito o vínculo familiar, Jiro rapidamente se dá conta que a volta para casa nem sempre é uma benção. Seu pai é um devasso, seu irmão não é flor que se cheire e ninguém consegue explicar a origem de Ayako, sua irmã mais nova. E o próprio Jiro traz consigo um segredo que mudará os rumos da trama. Desde as primeiras páginas o clima de mistério é quase tangível. Somos apresentados a uma gama de personagens e situações tão inusitados quanto imprevisíveis. Tudo isso pontuado por incríveis cenas de contemplação da natureza, que servem como momentos de respiro para a trama frenética, teimosa em descansar.