A metáfora adolescente: entrevista com Rafael Coutinho

/

por Pedro Brandt e Ciro I. Marcondes

fotos Polyanna Carvalho

Foi com muita curiosidade que li a HQ online Backstage, assinada por Rafael Coutinho e Gabriel Góes. O primeiro é um dos principais nomes dos quadrinhos brasileiros contemporâneos, desenhista de Cachalote(a ótima graphic novel escrita por Daniel Galera) e Beijo adolescente. Góes eu conheço desde meados dos anos 1990 e sempre me impressionei com suas ilustrações e quadrinhos – nos últimos tempos, quando nos encontramos, inevitável eu perguntar para ele “já terminou o Vestido de noiva?”, me referindo à segunda parceria dele com o roteirista Arnaldo Branco adaptando texto de Nelson Rodrigues (a primeiro foi Beijo no asfalto). Espero que saia em breve! Pois foi o Góes – um dos mentores da revista Samba) – que nos deu o toque de que Rafa Coutinho passaria alguns dias em Brasília, perguntou se não gostaríamos (eu e Ciro) de entrevistá-lo. Munidos de algumas perguntas, fomos até a Laje (estúdio em Brasília onde trabalham desenhistas e artistas plásticos, e que virou uma espécie de ponto de encontro dessa galera) para o bate-papo. O chato de entrevistar caras como o Coutinho é que ele é tão gente boa que dá vontade de desligar o gravador e deixar a missão da entrevista de lado, ficar só trocando ideias, falando de quadrinhos, cinema, música, de vida, enfim. Mas acho que a entrevista manteve bastante desse aspecto informal que foi o encontro. Degravar tudo foi um parto (degravar é sempre um porre!) e depois de concluída essa etapa, a transcrição ficou perdida num limbo, numa zona fantasma entre a o excesso de preguiça e os compromissos aos borbotões. Eis que seis meses depois, finalmente colocamos o texto no ar, aproveitando mais uma visita do filho de Laerte à capital federal – ele veio dar uma palestra que faz parte da programação da exposição Macanudismo, sobre o trabalho do argentino Liniers, em cartaz até 2 de março, no Museu dos Correios, em Brasília. Por conta do atraso, alguns detalhes da conversa podem soar redundantes. Mals aê. (PB)

De Bang Bang para Cachalote é possível perceber um grande salto de qualidade no seu desenho. Como você enxerga o seu desenho, está satisfeito com ele ou busca uma mudança?

O artista é muito vaidoso e o estilo é uma expressão dessa vaidade, eu acho. Quando a gente é jovem, ele vem como um objeto de autoafirmação, quase como a perda da virgindade. É o ato de precisar obsessivamente achar o meu estilo, e isso vira quase uma busca fora do desejo de desenhar ou contar história, quase como achar uma chave de entrada pra algo que você não tem.

Sempre gostei do meu desenho. Nunca tive essa relação muito vaidosa. Ficava frustrado quando alguma coisa saía muito errada, sempre fui um tanto crítico em relação a isso. E recebi muita crítica, muita gente me ajudou a ver onde estavam os meus defeitos. E você vai moldando isso aos poucos. É a busca de cada artista... desculpe, eu estou super travado...

Você acha que sofreu mais pressão por ser filho de um quadrinista famoso?

Não, mas eu sabia desde cedo o que era desenhar bem pra caralho, isso eu sempre soube. E eu queria. Acho que essa era a minha pressão maior, uma pressão que eu me colocava. Eu queria desenhar bem pra caralho. Pratiquei com mais afinco e fui devoto dessa busca mais do que outras pessoas são. E por conta de ser filho de um desenhista que trabalha com um desenho mais realista, que tem um domínio muito forte de anatomia, vocabulário visual muito extenso – que sabe fazer a porra de um barco à vela pirata de cabeça – eu me liguei desde cedo que o que compunha desenhar bem não é simplesmente saber desenhar as coisas, é tudo isso: é ter um vocabulário, é entender de anatomia, entender de estrutura arquitetônica, puxar um ponto de fuga decentemente... Eu aprendi essas coisas cedo e me pressionei pra chegar ali.

Tem algum trabalho do teu pai que te deixou mais impressionado?

Os Piratas me deixaram muito de cara, vendo ele desenhar, pensando como ele consegue. Lembro de, na infância, ficar muito impressionado de como ele sabia desenhar o Jaspion de cabeça. E ele nunca estava comigo quando eu estava vendo Jaspion. Jogar “Imagem & Ação” com o meu pai era assustador – começava de uma linha, parecia que nada se encaixava e, nos dois últimos segundos, blop, fechava um Charles Chaplin girando o mundo.

Você acha que isso é uma capacidade cerebral?

Não, prefiro não pensar nisso.

Você pediu muita dica de desenho pro seu pai?

Ele nunca me orientou, “faça isso ou aquilo”. Mas várias vezes eu perguntei pra ele como fazer as coisas. Acho que com uns 15 anos eu já estava mais interessado no que eu era capaz de fazer. Lembro de um exercício que ele me deu quando eu estava entrando na faculdade, fazer linhas paralelas com pincel. Cobrir vários papéis. Mas só lembro desses. Ele nunca me orientou. Ele nunca quis que a gente seguisse o caminho que ele seguiu.

E papo de quadrinhos?

Isso sim. Eu e meu irmão vivíamos cavando a biblioteca dele, pegando quadrinhos que visivelmente não eram para a nossa idade.

A biblioteca dele hoje ainda é a mesma?

Não, ele está numa fase de desapego. Peguei muita coisa pra mim.

Você tem essa coisa de ter quadrinhos, colecionar?

Sim, tenho uma biblioteca grande. Parei por uma questão financeira, o meu filhote... Mas tenho uns descontroles... em Angoulême que quebrei a família.

Quem dos quadrinhos efetivamente te influenciou?

Jaime Hernandez, Munhoz & Sampayo, Moebius, Katsuhiro Otomo, Jaime Hernandez de novo... ele é muito foda. Tayo Matsumoto... muitos franceses, Bastien Vives... tem uma geração argentina foda...

O seu traço tem muita identidade, e não é muito fácil sacar quais são as suas influências. Isso foi uma busca?

Foi por educação. Eu entendi lá em casa, pelo meu pai e amigos dele, que não era legal copiar. O legal é aceitar o próprio estilo. Foi em casa que eu me liguei nisso.

Cachalote tem uma narrativa muito cinematográfica. Qual a sua relação com o cinema?

Eu adoro cinema, também foi uma coisa lá de casa, vimos muito cinema de arte. Lembro, de moleque, vendo filmes japoneses... Gosto muito do Chabrol, Fellini, Coppola, Bertolucci, gosto muito dos irmãos Dardenne, Gaspar Noé...

Você pensa em cinema quando está criando?

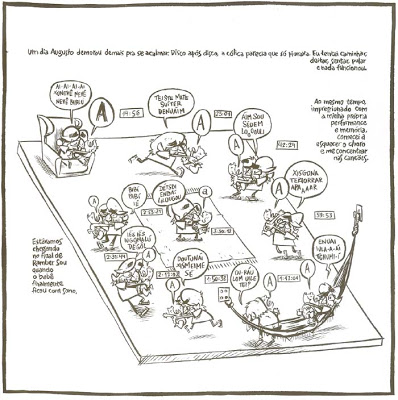

Não como esforço consciente. Gosto de fazer umas cenas complexas, que o olho dê uma viajada, gosto do plano aberto, gosto do tempo do cinema, de o plot não precisar de fechar. Estudei roteiro muito tempo, fiz cursos, li caralhadas de livros sobre roteiro.

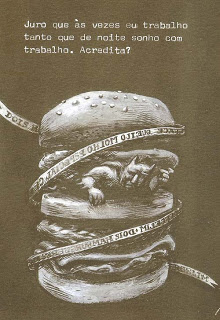

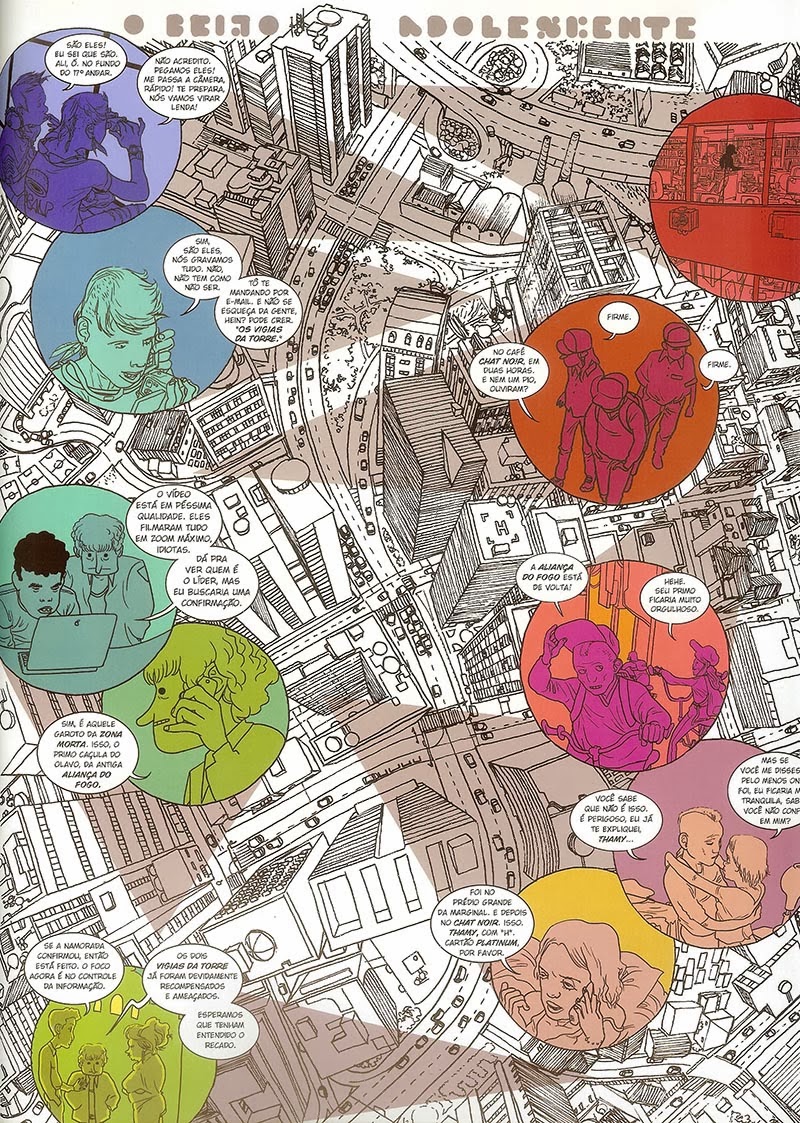

Existe uma característica de experimentação maior em O beijo adolescente. Você tem trabalhado a obra de maneira seriada e cada página com um conceito diferente da anterior, usando recursos diferentes. Qual foi a sua intenção ao soar experimental? Você ficou com medo de que esse excesso de informações fosse ofuscar o conteúdo da história, deixando-a difícil de compreender?

Eu gosto muito de fazer quadrinhos pensando em um desafio novo. Até porque são dois anos e meio fazendo a mesma coisa. Seria muito tempo fechado numa proposta e não sair dela. Não posso ficar pra trás dos japas, nem dos franceses. É uma obrigação moral minha. Toda vez que eu sento pra desenhar eu tenho essa neurose de fazer bonito.

Percebo que sua postura é um pouco diferente da postura de muitos dos seus colegas de geração...

Em que sentido?

[PB] Percebo uma falta de ambição. E não digo isso dos caras que já estão “acontecendo”, mas

especialmente dessa galera que está fazendo as próprias publicações. O que você acha que poderia melhorar nessa cena de quadrinhos independentes?

Eu gosto muito dessa cena, a quantidade de gente, de propostas diferentes, jeitos de contar história. Entendo o que você está falando. Temos um óbvio problema de mercado, que limita a produção. É muito complicado abrir espaço na agenda pra fazer quadrinhos. Quadrinhos é um contrassenso, um problema pra o artista gráfico, porque você ganha muito pouco, passa muito tempo fazendo, se entrega demais para um retorno muito pequeno. É quase como ser animador. É muito ingrato e lá pelas tantas todo mundo fala “foda-se essa porra”, vou engavetar. Mas não consigo me comparar muito aos outros. A gente tem que fazer muito sacrifício pra fazer essa merda dar certo. E acho que eu dei sorte, algumas sortes: achei uma editora legal logo de cara, que me apoiou, me deu espaço pra criar, que me diz “não tá legal, refaça”, e me orienta pra caralho. Encontrei o Daniel Galera, que foi uma puta aula, e me envolvi com muita gente de outras áreas, como o Coletivo Z, um coletivo de design que eu fiz parte depois da faculdade, uns caras muito obsessivos, que iam até o final de tudo que faziam. Eu entrei e saí de vários projetos antes de fazer quadrinhos nos quais o determinante era esse: chegar até o fim. Desenvolvi um pouco esse raciocínio também: não adianta nada se eu não fizer isso muito bem e até o fim.

Você vive só de quadrinhos?

Não! Faço duzentas coisas. Tenho a Narval, trabalho três dias por semana nela, que é uma loja online de quadrinhos, do selo Cachalote. Antes disso tive uma loja física, com oito sócios. Trabalhei durante anos com animação, me acostumei a projetos longos, ver depois de um ano aquele volumão de trabalho acumulado. Faço ilustração eventualmente. Estou fazendo projetos de curadoria. A exposição do Laerte na FiQ sou eu que estou montando... Fiz uma peça agora como o meu pai. Ele escreveu e a gente bolou a coisa junto, eu fiz vários papeis, ele atuou também, tem na internet...

Você gosta de trabalhos longos...

O beijo adolescente serão vinte números... Vou fazer até os 45 essa porra.

O beijo adolescente

representa uma coisa que essa galera independente tem uma certa dificuldade em fazer, que é construir narrativas longas.

O beijo, além dos desafios de linguagem... [pensa] Eu vim de uma coisa p&b, eu queria fazer uma coisa pra um público mais jovem – embora a maioria dos compradores sejam da nossa idade – eu queria falar do adolescente moderno. Algo para o adolescente que está cansado dessas coisas doces, Mauricio de Sousa...

Você subverte esse quadrinho adolescente, fazendo uma grande metáfora do adolescente contemporâneo. Você acha que conseguiu atingir o público adolescente?

Não faço ideia. Uma escola queria adaptar, fazer uma peça, mas não sei o que aconteceu. Alguns adolescentes compraram, eu pedi pra filhos de amigos meus lerem e dizerem o que acharam, recebi umas críticas legais – eles são bem cruéis – “não gostei”, hehehe.

Você tem a história projetada na cabeça até onde?

Tenho vários pedaços, sei onde ela vai terminar e vou compondo. O Beijo veio também como uma tentativa de achar uma forma, uma alternativa, de viver de quadrinhos.

Quem tá bancando?

Eu.

E ela volta?

Ela volta... a gente fez um Catarse que deu super certo. Foi uma aula, me abriu os olhos pra essa nova era que a gente vive, que não tem intermediador, não tem atravessador, é você e o público.

Mil Quadros com Sica. Vendeu tudo?

Vendeu.

Qual a sua ideia sobre o trabalho de desconstrução dos quadrinhos que vem sendo feito no Brasil, e do qual talvez você seja a principal referência?

É o que a Samba já faz, o Sica já faz. Não fui eu que inventei, nego gosta de experimentar, de ver até onde vai a linguagem. Em algum momento eu vi muita crítica e até pensei que fosse verdade, que os quadrinhos brasileiros pecam por roteiros muito ruins, que faltava a classe dos roteiristas. O quadrinista brasileiro, quando começa, ele já tem que contar as próprias histórias. E ele não sabe, isso exige uma maturidade muito grande, mais pra contar história do que pra desenhar. E geralmente esse caras inventam um jeito de contar as histórias dele, e vai se moldando e aí nasce um jeito de contar histórias. A gente experimenta bem, o quadrinho brasileiro é anárquico, a gente não aprende anatomia na escola, não tem grandes cursos de desenho.

Mas já que a gente chegou nessa questão dos roteiros, você não acha que é uma deficiência dos quadrinhos brasileiros?

Eu acho que a gente aprendeu a contar histórias curtas, meios de histórias, e esse virou um jeito brasileiro de fazer quadrinhos, que vem do humor, que vem dos anos 50 e 60, e escoou nesses novos formatos. É quase como uma grande gag, às vezes com humor, às vezes sem humor, às vezes mais americanizadas, às vezes francesas, mais japonesas. Por uma questão também mercadológica, não se lançava graphic novel até ontem. Então, não tinha história longa. Para quem você vai virar falar, “fica aí três anos fazendo o bagulho, eu te dou R$ 2 mil. E quero uma história foda, boa sorte”. Lindo agora que estão acontecendo parcerias com escritores. Que também não são narrativas com começo, meio e fim, heróis, arquitrama bem definida, herói e vilão, não é escola americana, nem francesa, é outra coisa. É romancista brasileiro, que é outro maluco – que também levou três anos pra escrever o seu romance pra receber R$ 2 mil...

A gente tem uma geração muito louca que nasceu dessa fragmentação, das revistinhas...

A sua formação é em artes plásticas. Uma coisa que vem acontecendo é que muitos artistas de quadrinhos contemporâneos são formados em artes plásticas e isso deu um twist na produção. O que você acha da confluência entre as artes plásticas e os quadrinhos? Aqui no Brasil isso é uma coisa relativamente nova.

Bota nessa mala aí os designers.

Sendo os quadrinhos uma arte narrativa, como você acha que as artes plásticas estão influenciando os quadrinhos no Brasil?

Acho ótimo, pois compõem o novo perfil do quadrinho brasileiro, o cara que compõe à sua própria imagem, bebendo de diferentes fontes, construindo uma coisa única, uma coisa neo-antropofágica.

Acho que não só nas técnicas, mas na concepção do quadrinho em geral, o fato de o quadrinho

parecer um jogo, uma coisa mais contemporânea, fugir de representações mais diretas e dialogar com arte-conceito.

Acho muito foda. Eu gosto muito de um quadrinho que não tá me dando só uma história, que tá me dando um desafio de linguagem, uma nova visão, um conceito narrativo novo, não é o conceito de começo, meio e fim.

Mas você está trabalhando muito com quadrinhos narrativos.

Fiz uma história curta pra samba só com bolas coloridas. “Drinque” tem uma fragmentação, gosto de história com muitos personagens.

Ela não tem uma amarração muito clássica.

Eu gostaria de ser mais corajoso nesse sentido, eu acho que eu ainda tenho um lado bem conservador, que quer contar uma história. Sou cagão, tenho medo de perder o leitor. Medo da expectativa do outro, o que o outro vai achar. Essa expectativa...

O leitor é uma coisa que te assombra?

Eu quero que ele entenda e fique instigado em entender mais. Eu não fico pensando tanto assim no leitor. É um desejo meu de fazer coisas que me instiguem, que eu não compreenda tão bem e que ao mesmo tempo eu entenda o que estou fazendo. Nesse momento eu me espelho no leitor. Eu quero que ele seja um pouco como eu sou lendo as minhas coisas.

Você imagina O beijo como um dispositivo, com o leitor percorrendo um caminho?

No beijo eu perdi a mão, foi muito trabalho, passei mal...

Tem algo de Garagem Hermética, liberdade e criação espontânea...

Quando eu vou conversar com editores a primeira coisa que eles pedem é pra tirar todos aqueles títulos de começo de página. Eu explico que eu fazia uma página por dia, pra internet, mas mesmo assim...

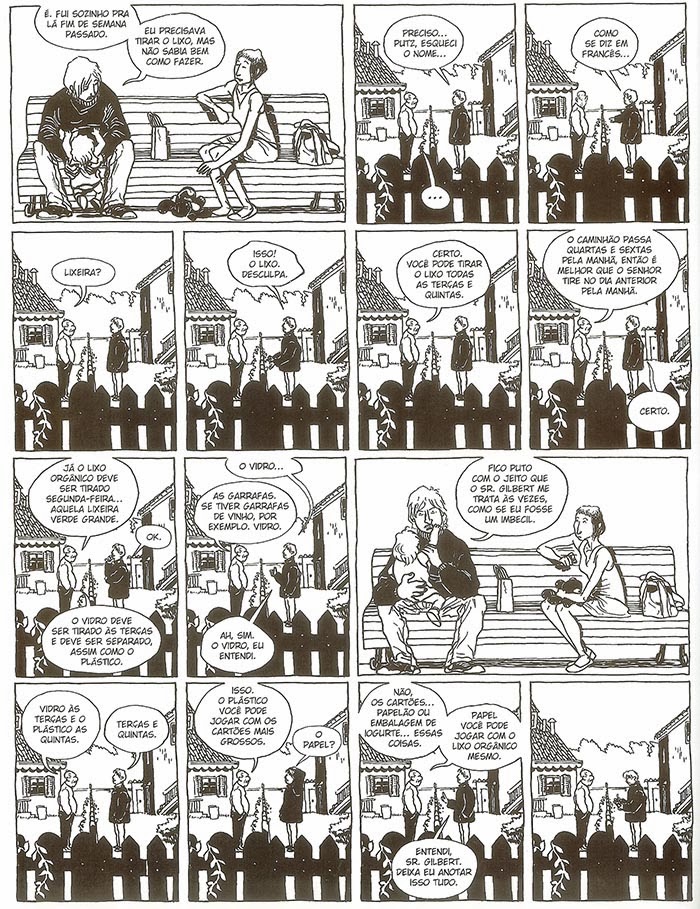

Cachalote saiu na França, acho que demorou pra sair na gringa, você viu ela na França?

Na França eles publicaram no papel que deveria ter sido o papel da edição brasileira. Mas como eu pagava um puta pau pro Jaime Hernandez, eu queria aquele mesmo papel couchê dos trabalhos dele, pra conseguir aquele preto absoluto. Eles falavam que no sol não dá pra ler, que faz reflexo. Eu enchi o saco e eles fizeram. Na França eles fizeram num papel lindo. E saiu com o dobro de tamanho. Me envaideceu todo. Ficou linda.

E como foi o encontro com Daniel Galera?

A gente se conheceu na noite em que pensamos em fazer o projeto. A Cia ainda nem tinha o selo de quadrinhos. Fomos falar com o Conti, o “menino dos quadrinhos”. Ele era um editor júnior na editora e queria fazer um selo de quadrinhos.

Como era a dinâmica?

Foram dois anos e meio, fomos ficando amigos nesse meio tempo. Ele morou um ano em São Paulo e depois foi pra Garopaba.

Foi tudo muito fluido. Ele quase desenhou comigo e eu praticamente escrevi com ele. Eu mandava trechos de histórias. A gente fez tudo por etapa. Ele é sistemático que nem eu.

Escrevemos um pré-roteiro, com as premissas dos desenrolares, só com os indicativos de diálogo, depois thumbnails. Com o mapinha do primeiro texto, comecei a esboçar. Na medida em que a gente ia escrevendo o segundo, ele foi me orientando, foi bem junto. Várias ideias visuais foram dele.

A Cachalote saiu vendida já com direito pra audiovisual, pela RT Features. Uma empresa que foi muito parceira na Cachalote e em outros projetos meus. O Rodrigo é um visionário, baita parceiro, comprou os livros do Galera e do Grampá, O campo em branco, Vanessa Bárbara e Fido. A RT deu uma turbinada nessa cena de graphic novels.

Imagina saindo um filme?

Seria ótimo. Vai sair uma peça, do Murilo Rouser, parceiro do Filipe Hirsch.

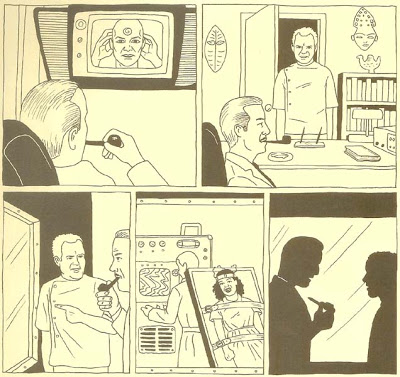

Achei do caralho o quadrinho que você fez com o Góes. Pretendem continuar?

Aquilo foi uma encomenda da Lion BD. Eles têm um pré-roteiro de tudo, tem que acontecer algumas coisas, tinham ganchos para as histórias. Eu não ia conseguir terminar a tempo, então numa breja eu conversei com o Góes.

Foi ela que disparou o meu desejo de fazer parcerias.

A gente se internou três dias e ficamos fazendo as 10 páginas.

E os próximos projetos?

Men Sur, Beijo 3, projetos da Mil, algumas coisas do Laertão, a Lola, um catálogo de dias do ano do Laertão, tenho um projeto de pintura que chama Fogo Fácil, que eu estava fazendo com uma galeria. Tem um curta que eu co-dirigi com o Pepe, um baita amigo. Fazer 24 telas. Acabei de sair da minha galeria, estou procurando outra. E ficar com o meu filhão.

O beijo parece se alternar entre como os adolescentes conseguem interferir no mundo atual, e ao mesmo tempo lança um olhar crítico sobre como eles tem dificuldade de entrar no mundo adulto. O que você pensa sobre isso? E o que isso se diferencia de quando você era adolescente?

É maravilhoso ver o que eles estão fazendo, e ao mesmo tempo tem muita coisa idiota. Descobri que a nova geração fala muito mais inglês no meio das frases, são mais americaninhos, viram mais séries. Esse papo pode ir longe. Acho que a nossa geração morre de medo de crescer. Caiu por terra umas premissas básicas. Você não precisa ter um carro, você não precisa comprar uma casa. Então outros planos apareceram. Ter uma identidade fragmentada. Até 20 anos atrás era uma coisa consolidada, sujeito que define objeto, hoje o contrário.

Leu Stuart Hall?Li o Bauman.

Minha mulher fez um mestrado sobre isso, então chupei muito disso aí. Entendi isso, até o começo do século passado, o sujeito definia o objeto, hoje é o objeto que define o sujeito. Hoje o sujeito troca de identidade como troca de roupa. Muda de opinião. São eles (os adolescentes) que estão dando o caminho. Somo seres fragmentados. A questão pós Bauman e

. Talvez a gente esteja olhando a sociedade como algo sacro que poderia ser conservada...

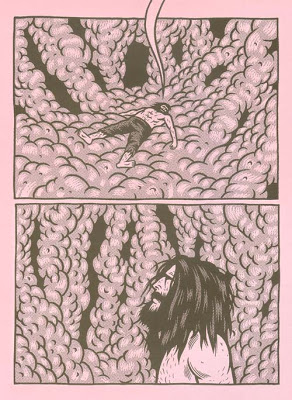

O seu quadrinho trabalha os super-heróis como uma metáfora. Qual sua relação com os quadrinhos de super-herói? E qual a relação do adolescente com o super-herói?

Li durante uma ano na adolescência. Depois comecei a ler Akira – o que não me levou pro mangá, só pro Akira. Aquilo é muito moderno, com uns adolescentes muito filhos da puta. E a vida era muito real, tinha um medo muito eminente.

O beijo é mais uma resposta ao Katsuhiro Otomo do que aos super-heróis.

Você teve algum receio de que O beijo, em toda sua riqueza artística, recaísse num excesso de camadas e estímulos? Que o conteúdo acabasse esmagado?

Não estou disposto a abrir mão disso. Fiz O beijo pensando num público idealizado, quase como se estivesse sob influência surrealista. Daqui a dez anos os adolescentes vão entender.

[CIM] Na minha opinião o volume dois é mais doidão, tem saltos mais radicais. Me interessou formalmente, possui um uso versátil de cores. Acho que ainda está se formando enquanto narrativa, ainda há uma certa dificuldade em se afeiçoar aos personagens. Acho que alguma coisa se perde entre as páginas. Tenho a percepção de incompletude. Não consigo compreender lendo apenas esses dois.

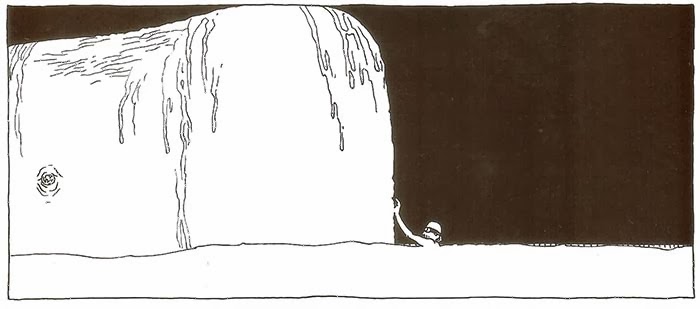

Em relação ao projeto 1000, por que a opção pelo silêncio? Como ficam os quadrinhos sem as

palavras?

Boa pergunta, não sei. Muito se diz sem palavras. Acho que vem da minha vida, sou muito verborrágico. Mas muitas reflexões foram em silêncio, coisas não ditas, eu nem saberia dizer o que aconteceu. Tenho essa sensação de que existe uma coisa maior quando internamente acontece. Uma coisa entre os nossos atos e nossas falas e que conduz a gente ao que poderia ser chamado de destino, a conclusão da vida.

Eu perdi um irmão há oito anos e aquilo foi bem forte pra mim. Foi um momento de reflexão aguda, profunda, muito doida, até hoje.

Acha que isso reflete nos seus quadrinhos?

Acho que sim, no playboy que vai pra Europa. Minha mãe morava lá. Viajei muito por lá. Foi muito importante pra mim, ficar sozinho, perder o controle racional que a gente tem das nossas vidas, que a gente projeta sempre cartesianamente como uma narrativa de começo, meio e fim. Existe uma beleza de quando você perde a mão desse controle e deixa que as outras forças ao seu redor conduzam as emoções e atos. Pra mim isso é muito presente, queria que fosse mais, não tenho habilidade de colocar isso numa história. Por isso que eu fiquei tocado pelo livro do Emilio e do DW.

Coisas indizíveis, que conduzem a nossa vida, que acontecem no coração, que ninguém vai saber. E a arte é a melhor ferramenta pra expressar essas coisas.