Batman e seu pretenso realismo

/

por Marco Collares

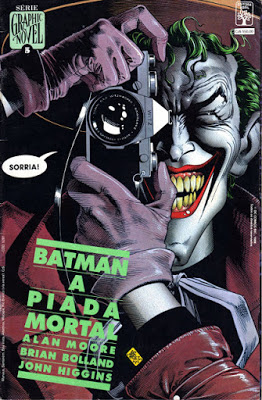

Em primeiro lugar, gostaria de enfatizar que gosto muito do personagem criado por Bob Kane, e que constantemente leio e releio HQs de Batman, incluindo o arco da Era de Prata escrito por Denis O'Neil, o não menos relevante O cavaleiro das trevas, de Frank Miller, a obra cult A piada mortal, de Alan Moore, como também o igualmente impactante Asilo Arkham, de Grant Morrison.

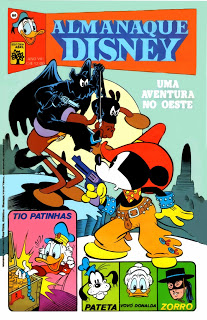

Considero todas as obras mencionadas verdadeiras referências do gênero super-heróis e não tenho dúvidas de que tais obras auxiliaram na iconização do personagem, conferindo a ele uma tonalidade quase mítica. Essas HQs foram fundamentais na constituição de um rico imaginário para os leitores, não somente pela excelente qualidade das tramas, como também por apresentarem o famoso arquétipo do vigilante detetivesco pulp em um mundo mais próximo ao nosso, mais palpável, mais cotidiano e atual (em seus respectivos contextos), ou seja, por mostrarem ações e relações mais plurais, no sentido de apresentarem os defeitos e as obsessões de Bruce Wayne e uma série de elementos humanos que antes eram camuflados ou suprimidos pelas cenas de sopapos regados a onomatopeias policromáticas, carros góticos bizarros e equipamentos ao estilo Mandrake.

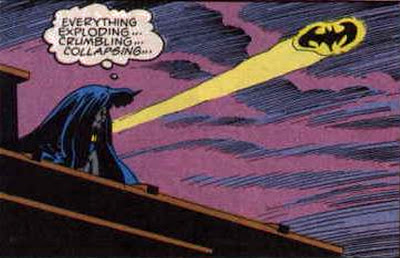

O mesmo vale para o excelente filme O cavaleiro das trevas, de Christopher Nolan, e seu senso de pretenso realismo e pragmatismo em torno do ambiente ficcional e dos coadjuvantes do Batman, incluindo o famoso vilão Coringa e sua lógica hobbesiana no que tange ao instinto de sobrevivência imanente a todos nós. Fora todo o senso estético do filme regado a uma ação e a uma fotografia que deixam de lado o excesso de computação gráfica para dar lugar a cenários, modelos, fios, máscaras, efeitos de câmera e afins, tudo com o propósito de alcançar um impacto mais "realista", segundo palavras do próprio diretor em entrevistas.

Nolan e seu pretenso realismo

Pois bem. A questão que coloco se resume a esse "pretenso realismo inerente" em torno do Batman, um realismo comumente apregoado por artistas, roteiristas, leitores e aficionados, à exaustão. Mais de uma vez perguntei a amigos, conhecidos e fãs do personagem sobre filme de Nolan e a reposta usual se deu em torno da frase: "gostei porque achei realista". O mesmo vale para opiniões de botequim no que concerne ao personagem em si. Quantas opiniões seguiam a cartilha do "eu gosto muito mais do Batman do que do Super porque ele é mais realista, porque não passa de um homem comum".

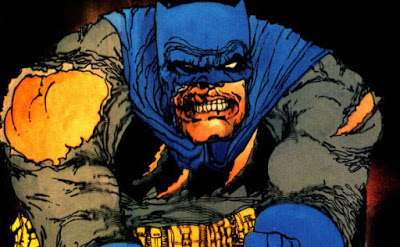

Em primeiro lugar, o fato de um personagem ser aparentemente próximo a um homem comum não o faz ser necessariamente realista, isso porque "ser humano" é algo que vai além das características fisiológicas de nossa natureza mortal (como daquele sujeito que em todos os sentidos parece um mero mortal, mas que possui um senso moral sobre-humano, no sentido de ser incorruptível em qualquer situação). Em segundo lugar, porque não basta existirem personagens aparentemente comuns para que uma obra seja realista, como bem comprova o conto Alice no país das maravilhas e tantos outros personagens como a gente que visitam lugares completamente míticos, fabulosos e fantasiosos (por acaso um homem comum não ficaria completamente insano no País das Maravilhas, tal como ficou o Chapeleiro Louco?). Em terceiro lugar, porque, apesar de parecer humano, Batman, em todas as mídias onde foi representado (incluindo a caricata série de TV dos anos 1960 estrelada por Adam West) fez coisas que pessoas comuns jamais fariam, tais como lutar com os punhos e diversas bugigangas contra criminosos munidos com armas de fogo, estando envolto em uma capa e travestido de morcego. Desculpem por escrever e acentuar o óbvio, mas sobreviver durante anos esmurrando criminosos pelos becos escuros de uma cidade fictícia chamada Gotham está longe de ser algo palpável e realista segundo critérios válidos e racionais.

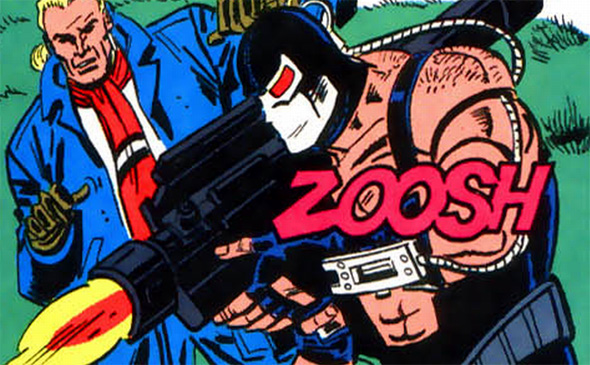

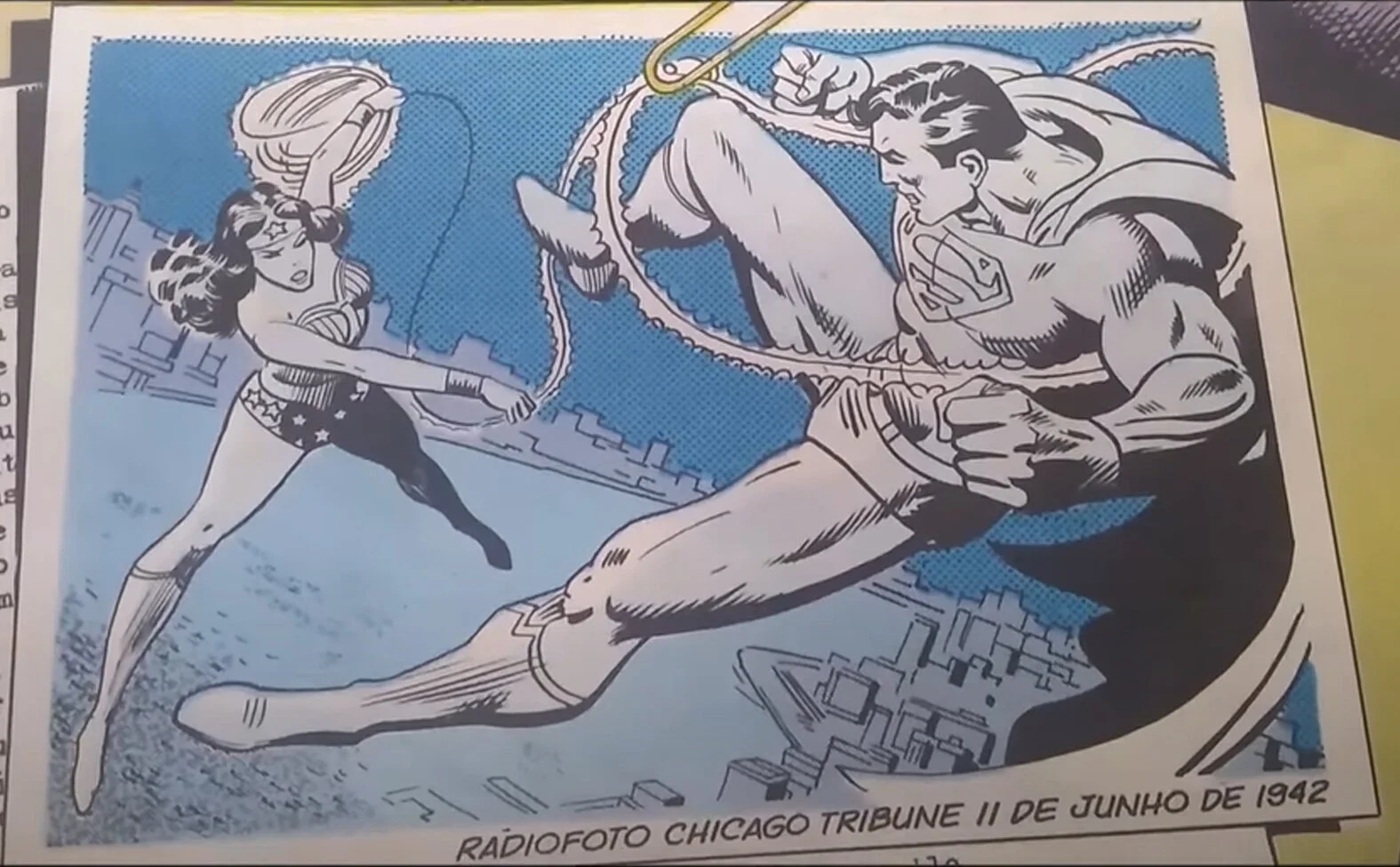

Batman seria tão realista quanto James Bond, Sherlock Holmes, Indiana Jones, Rambo e todos os demais personagens que apenas se parecem com pessoas comuns à primeira vista, mas que fazem coisas fisicamente e intelectualmente impossíveis para qualquer um de nós, mortais do mundo real. Se pararmos para pensar um pouco, concluiremos que é mais próximo da realidade um alienígena super-humano vergando uma ridícula cueca por cima das calças (até porque não sabemos como é a moda em Krypton) do que seres humanos sem poderes quaisquer realizarem tudo aquilo que todos os personagens citados acima conseguem.

Rambo: tão realista quanto Batman

Isso sem falar no fato de que nenhum filho de qualquer mega empresário do mundo real se tornaria, sob quaisquer circunstâncias reais, o Batman, mesmo após a morte traumática dos pais em um beco lúgubre e sujo. Isso é facilmente comprovado pela própria realidade que nos cerca: existem milhares de pessoas no mundo real, filhos de empresários ou não, que perderam entes queridos em assaltos e crimes quaisquer e nenhum deles, sob quaisquer circunstâncias ou situação se transformou em algo próximo ao Batman pelo que se sabe. Ou seja, realismo é aquilo que em situações reais acontece e não aquilo que em situações reais não acontece.

This is real life, bitch!

Estou falando aqui de um sujeito trajando roupas de morcego que literalmente sai saltitando pelos arranhas céus de uma grande metrópole ou mesmo que se locomove velozmente pelas vias públicas em um carrão estranho e estilizado. Nem vale argumentar que existem, pelas vielas de alguma grande metrópole, indivíduos fantasiados como o Batman.

Caso existam, bem, tais indivíduos devem ser completamente incompetentes no combate ao crime (eu nunca vi no jornal qualquer manchete do tipo, "famoso gângster nova-iorquino foi preso pelo vigilante mascarado denominado Mosca") e provavelmente se tornaram vigilantes após leitura de alguma HQ dessa natureza (casos excepcionais em que a realidade imita a ficção).

Realmente não existe nada de realista no conceito do Batman enquanto personagem ou metáfora da vida urbana mortal das grandes cidades, nada de realista no conceito de alguém vergando um collant cinza de morcego enquanto combate os mais perigosos delinquentes com equipamentos diversos e ultrassofisticados para levá-los à justiça. O que temos é um mero cenário que lembra em alguns aspectos o mundo real, um protagonista ficcional voltado para entreter crianças e adolescentes a partir de aventuras irreais, no máximo passando por situações que lembram alguns aspectos da vida real.

Normalmente obras realistas tratam de pessoas e temas comuns ao extremo, do cotidiano, de relacionamentos e situações usuais, ainda que representem personagens e obras de ficção. Podemos chegar ao mais próximo do realismo em um documentário, uma foto ou sequência de fatos narrados, um texto de cunho puramente descritivo, uma narrativa de acontecimentos, talvez um diário de vida, uma entrevista de história de vida. Mas, mesmo assim, são todas apenas representações da realidade, claro, uma visão que toma certas partes pelo todo, visto que nenhuma obra consegue e nem se pretende abarcar o todo real do mundo e das coisas reais do referido mundo (uma leitura da obra do filósofo Michel Foucault ou mesmo do historiador Roger Chartier poderia auxiliar nas divagações inerentes entre realidade e representação do real).

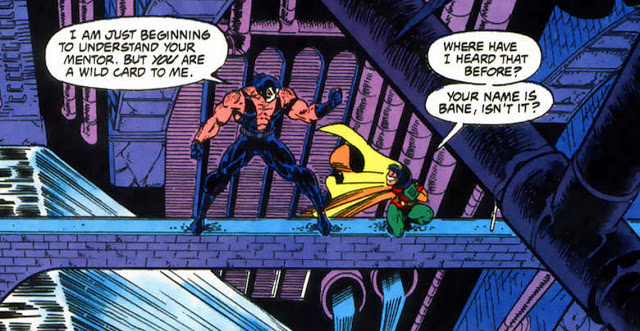

Batman e a eterna obsessão pelo realismo

Mesmo assim, muitos argumentarão que em paralelo a outros tantos personagens das HQs, o Batman seria um dos mais realistas. Como apontado mais acima, eu já expressei minha opinião que isso não se confirma de fato, que o personagem está longe de qualquer realismo em suas premissas fundamentais, tratando-se sim de um conceito eminentemente infanto-juvenil. O que acho do Batman, e considero que o filme de Nolan fez isso como ninguém, é que ele pode ter um alto grau de verossimilhança se bem estruturado e trabalhado narrativamente com esse propósito e isso não significa ser realista, mas sim ser mais palpável dentro de seu absurdo ficcional, de sua irrealidade inerente.

Em termos conceituais, o termo latino veri similis (de onde advêm a palavra verossimilhança), tratado por retóricos e oradores do porte do político e senador romano do século I a.C, Cícero, significava algo que, em dada situação, poderia ser aproximado ao real, ainda que não fosse a realidade concreta, mas sim um espelho do real, mesmo que a imagem representada não fosse a coisa em si e até pudesse ser distorcida ou invertida. Verossimilhança significava que "se aconteceu tal coisa, em dada situação, poderia acontecer isso ou aquilo a partir do fato e isso após uma análise sobre o que se sabia sobre o assunto em questão, ainda que fosse algo inexistente e irreal".

Assim, o que era verossímil não era necessariamente verdade ou realidade enquanto tal. Como bem afirmou Aristóteles sobre o assunto, "seria verossímil que namorados se amassem e inimigos se odiassem, ainda que não fosse verdadeiro ou real que isso acontecesse em todos os casos ou em algum caso específico, pois existiam namorados que em dadas situações se odiavam e inimigos que se amavam".

Em outras palavras, um sujeito do porte do Batman não seria considerado realista em hipótese alguma na visão de qualquer orador grego ou latino de renome e nem para qualquer um de nós que saiba minimamente a diferença entre realidade e representação, verdade e verossimilhança. O que posso sustentar com tudo isso é que, em algumas obras, principalmente no supracitado filme de Nolan, Batman e seu ambiente ficcional, incluindo muitos de seus coadjuvantes, possuem certa verossimilhança.

Ora, apesar de Batman não ser verdadeiro ou real, apesar de ser irreal qualquer ideia de um sujeito fantasiado de morcego lutando contra o crime, é verossímil na obra de Nolan, que, dada a ideia de que isso seria a tônica de uma obra ficcional, tal personagem irreal faça, em dada situação, coisas palpáveis e verossímeis segundo o que se apresenta na obra. Em outras palavras, o filme do Nolan se utilizou de alguém irreal ao extremo, o Batman, e deu-lhe coisas palpáveis para ele segundo graus elevados de verossimilhança, dando um aspecto apenas pseudo-realista às narrativas, tudo isso auxiliado pelo fato de os espectadores que viram o filme confundirem conceitos como os de verdade, realidade, representação e verossimilhança.

Nolan e outros tantos roteiristas que apresentaram doses de pseudo-realismo ao Batman estavam afirmando que, dado o absurdo de tudo isso, tal conduta ou ação seriam verossímeis em dada situação, ainda que em essência toda a situação envolvendo um sujeito vestido de morcego seja irreal ao extremo. Diversos exemplos podem ser citados a partir do filme de Nolan, como a pretensa realidade de pânico coletivo apresentado ao longo da narrativa ou o experimento sociológico do Coringa ao final do filme, ou mesmo uma entrevista em que um promotor público, Harvey Dent, afirma ser na verdade o Batman.

A partir dessa grande confusão conceitual do que seja realismo e verossimilhança, muitas pessoas passaram a tratar algo irreal como papável sob diversos critérios realistas, esquecendo-se de que se trata de algo palpável apenas sob critérios verossímeis. Mas vejam, por poder ser verossímil, e isso apenas em algumas obras ou arcos, Batman é um personagem bastante interessante, talvez muito mais próximo de arquétipos junguianos do que qualquer outra personagem do universo ficcional de super-heróis.

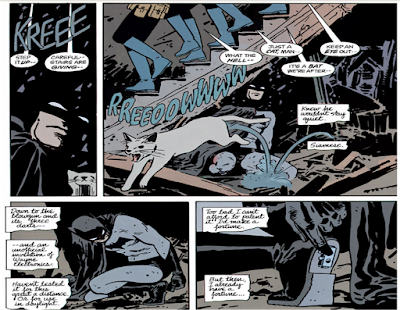

Ano um, de Miller, é uma das obras mais verossímeis envolvendo Batman

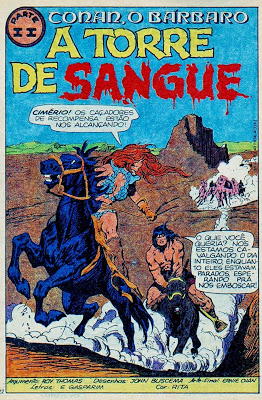

O Batman representado como um sujeito real se tornou uma tradição dos quadrinhos, seguindo a onda dos escritores nerds que passaram a figurar nas grandes editoras de quadrinhos a partir do final da década de 1960. Autores como Roy Thomas, Denis O'Neil, John Byrne, Cris Claremont, Frank Miller, dentre outros, se tornaram famosos e reconhecidos ao trazerem toques de verossimilhança a personagens de quadrinhos mainstream de super-heróis, ainda que a tradição desses quadrinhos tenha difundido a fórmula de que se tratava de narrativas realistas ou pior, que os personagens eram realistas em essência.

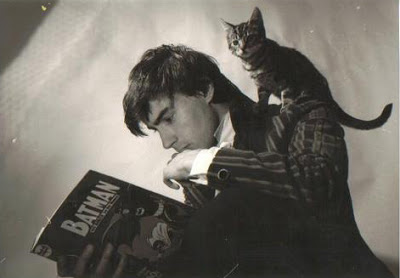

Esse engano se deu por motivos variados e cito aqui algumas conclusões de Grant Morrison sobre o assunto na obra Superdeuses. Por um lado, afirma o roteirista inglês, se trata de uma teimosia do mundo adulto que se nega a aceitar a distinção entre fantasia e realidade (diferentemente das crianças, que brincam de “faz de conta” sem culpa, sabendo que tais brincadeiras não são reais e nem devem parecer assim). Por outro lado, desvela a vontade de um público adulto que cresceu lendo HQs voltadas para crianças e adolescentes e que quer continuar com seu hobby de leitores assíduos sem a necessidade de explicarem os motivos de ainda serem leitores de um gênero de fantasia. Além disso, tal movimento se deve a diversificação e ampliação do público consumidor das HQs da indústria cultural mainstream ao longo dos anos 1960-1970, visto que as grandes empresas de quadrinhos procuravam maximizar seus lucros vendendo narrativas infantis para adultos que, em razão de trabalharem, tinham mais poder aquisitivo.

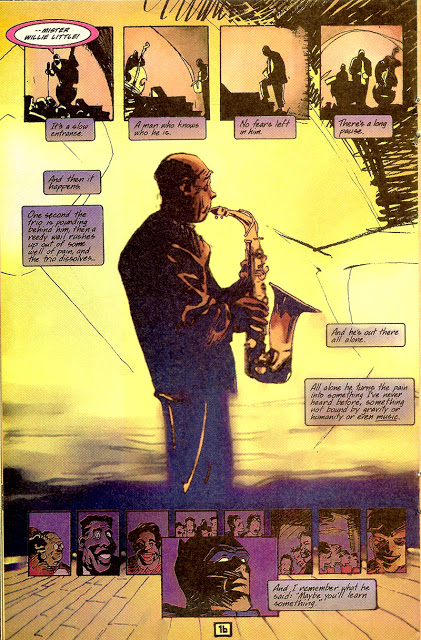

Morrison e sua leitura de Batman

O fato é que o ethos do realismo nas narrativas de super-heróis permaneceu, e muitos leitores, espectadores e fãs acreditam piamente nessa premissa, qual seja, de que pessoas de collants contra o crime podem ser realistas se representadas em situações verossímeis. Como uma mera carapaça, o realismo nos super-heróis não passa disso, sugerindo apenas uma fórmula para vender narrativas de um gênero eminentemente infanto-juvenil. De minha parte, saber dessa distinção entre realidade e verossimilhança em nada muda meu gosto pelos quadrinhos de super-heróis, sejam aqueles mais escapistas ou mais verossímeis. Ao contrário.

Tal como afirmado por Mark Waid e Kurt Busiek em diversas entrevistas, eu aceito o gênero de super-heróis em sua natureza eminentemente infanto-juvenil, seu irrealismo inerente ou seu pseudo-realismo regado a verossimilhança. Aceito, me divirto com algumas narrativas e sigo adiante com meu hobby. O que gosto de Batman não é o fato de ele ser real ou de expressar qualquer espelho do mundo real, mas por ser verossímil às vezes em sua irrealidade inerente, por ser eminentemente ficcional e incrivelmente mítico.