por Ciro I. Marcondes

Dando sequência ao nosso altamente pessoal, idiossincrático e incompleto (reclamações e ausências são bem-vindas – na caixa de comentários)

guia pra iniciantes em BDs, vou fazer um pulo ainda mais recortado para falar um pouco sobre um fenômeno que consumiu as HQs francobelgas nos anos 70 e se tornou influência maior para os quadrinhos adultos desde então. Aqui no Brasil, caras como

Mozart Couto e

Watson Portela rapidamente aderiram ao apelo sci-fi-erótico-lisérgico que o surgimento da revista (1975, França)

Métal Hurlant disseminou no imaginário dos quadrinhos. A versão americana,

Heavy Metal, (que sempre teve muito pouca relação com a equipe editorial que produzia a original francesa) acabou cristalizando o conceito e eternizando-o. Mesmo assim, esta mistura específica de subculturas pop é ainda signo de HQ europeia, e determina um ponto de virada retumbante na cultura da BD, engolfando outros países de língua latina, como Espanha e Portugal, definitivamente para dentro deste imaginário.

Mas em quê consiste? Bem, o recorte aqui será pontual e pessoal, podendo ser estendido

ad infinitum, de acordo com a vontade deste resenhista de continuar escrevendo a respeito. A ideia de tragar as culturas sci-fi e de fantasia (sempre eminentemente britânicas e americanas –

Júlio Verne e

Georges Méliès à parte) para dentro do cânone dos quadrinhos nunca foi nova. Basta lembra Flash Gordon, Bucky Rogers, o próprio

Superman (coisa derivada do sci-fi pulp em suas origens). O onírico/lisérgico já se anunciava desde os

early comics, como comprovam Little Nemo, Félix, Mickey Mouse, etc. Além disso, evidentemente,

a longa série de sci-fipulp da EC, qualquer coisa em

Tintim, alguma coisa ainda em

Mandrake, e até mesmo o Brasil entra no balaio com o sincretismo mecanoide que era

Garra Cinzenta. Na Argentina, a partir de

El eternauta, o gênero cria uma forte tradição.

Logicamente, tudo que ocorre nos anos 60 – direitos civis americanos, guerra do Vietnã, desbunde, flower power, panteras negras, maio de 68, summer of love, Bob Dylan, Beach Boys e Beatles, libertação da Argélia, descolonização da África, Che Guevara, crise dos mísseis, 2001, tropicalismo, feminismo, nouvelle vague, etc, etc, etc... – acaba por transformar (e transtornar) profundamente o artista dos anos 70, e creio que, nas HQs, Guido Crepax e sua Valentina acabam se tornando um paradigma para gerações de HQs europeias vindouras. Aquela coisa linda – belas, poderosas e libertárias mulheres; abuso de lisergia, drogas e psicodelia; as formas modernas de artes plásticas instiladas no conteúdo e na forma das HQ; e uma dose cavalar de mundos fantástico, sci-fi como leitura do mundo e influência do sonho e do delírio – se tornaria paradigma, ainda que, creio eu, poucos tenham chegado aos pés do mestre italiano.

Portanto, este é um mundo de vastidão cósmica e, no meu caso, vale mais fazer meu próprio guia do que sair por aí arrotando regras. Escrevo sobre quatro álbuns específicos que me impressionam, de autores fundamentais, em quatro posts, e defino aqui, agora, instantaneamente, os subgêneros que lhes cabem. Boa viagem intergaláctica!

1 -

Le vagabond des limbes (“O andarilho dos limbos”, de Christian Godard e Julio Ribera) e a

space-opera interdimensional ou onírica: esta brilhante e longeva série francesa não é tão adulta quanto o material da

Métal Hurlant. Surgiu nos anos 1970 pela tradicional editora Dargaud, e mistura fantasia científica (tipo

Star Wars) com viagens astrais, outras dimensões e outros temas próprios ao campo do fantástico.

2 – Ulysses (de Georges Pichard e Jacques Lob) e a mitologia científica: clássico da Métal Hurlant dos anos 1970, adapta a coletânea de mitos gregos feita por Homero para um curioso contexto em que os deuses – absurdamente cativantes e sensuais – têm o domínio de tecnologias e culturas sci-fi.

3 – Escala em Pharagonescia (Moebius) e a ficção científica lisérgica: juntamente com o roteirista Jean-Pierre Dionet e o quadrinista Phillipe Druillet, Jean Giraud (é, o Moebius mesmo) foi fundador da Métal Hurlant e é até hoje o maior mestre nesta miscelânia. Esta história compõe, junto com a série A garagem hermética, sua obra-prima. Moebius, com sua visão espacial individual e irrepetível, faz da sci-fi esteira para um mundo onde tudo é possível, motivado por “visões”, experiências místicas e psicotrópicas.

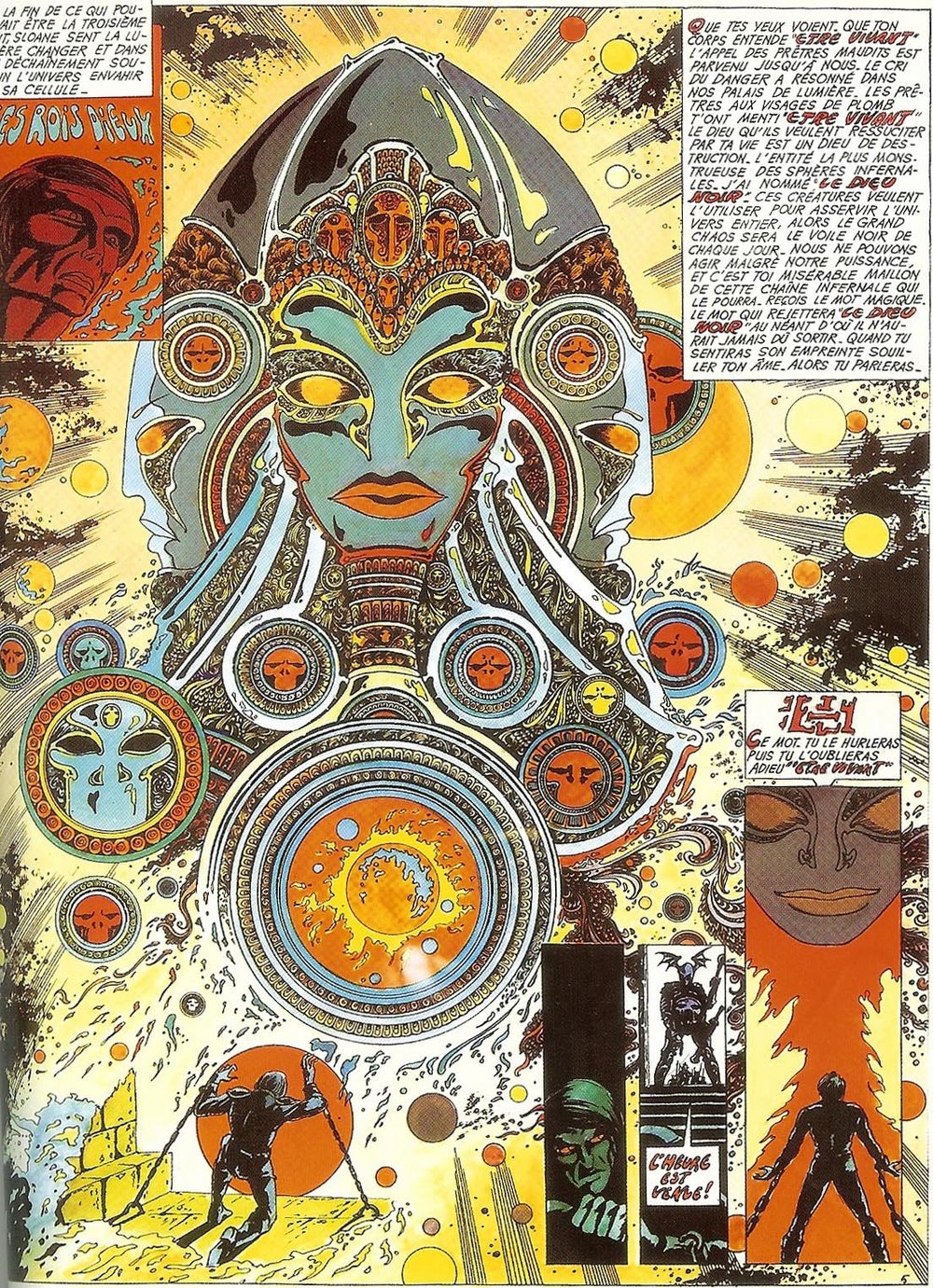

4 –

Yragael ou la fin des temps (“Yragael ou o fim dos tempos”, de Phillipe Druillet e Michel Demuth) e a

fantasia científica filosófica: nesta obra maior e megalomaníaca de Druillet e Demuth, os quadrinhos se tornam grandes painéis sobre os temas mais ancestrais, as guerras mais arquetípicas, os renascimentos mais mitológicos.

1: O andarilho dos limbos – Os demônios do tempo imóvel (Christian Godard e Julio Ribera)

Novamente de volta aos bons anos 90

Novamente de volta aos bons anos 90 (segunda metade), cheguei a escrever uma boa quantidade de contos (pelo menos uns 20) baseados em um universo de ficção científica que eu mesmo criara (devo confessar que para jogos de RPG) – hoje tudo ilegível, salvo um conto e um outro incompleto, escrito já na fase “adulta”. Como jovem estudante de literatura e ávido devorador de Dostoievsky, Machado, Rosa, Kafka, Shakespeare e os gregos todos, podia parecer ainda estranha minha contínua adesão à literatura de ficção-científica (favoritos: Heinlein, Clarke, Silverberg), que certamente nutre alguma pobreza estilística (foda dizer, mas é verdade), mas compensa muito nos sistemas criativos, em alegorias intrigantes, em aventuras e mundos inesquecíveis. É este último nicho que engloba a

space-opera, derivação bem pop do sci-fi que mistura geralmente universos vastos, incluindo muitos planetas e até galáxias (por abstruso que possa parecer, à luz da física atual, viajar de uma galáxia pra outra), polícias espaciais, impérios estelares, raças exóticas, culturas diversas alienígenas e quase sempre um

twist de fantasia, preservando a beleza do inexplicado num mundo “cientificamente” dominado.

Star wars acabou se tornando a mais famosa

space-opera.

Meus contos se desenhavam num conceito como esse, em que a humanidade, viajando pelo universo havia milhões de anos, encontra um sistema de planetas perfeitamente harmônico, socialmente e evolutivamente controlado por seus habitantes, altamente receptivo a visitantes longínquos. A gente chega lá e esculhamba com tudo, mas não é isso que quero dizer. Quero apenas lembrar meu fascínio pelo conceito do

space-opera. Sua gama de combinações e possibilidades, sempre aberto à invenção; sua licença poética para não se preocupar (muito) com a coerência científica; seu namoro com a fantasia. É por isso que, antes de passar propriamente às HQs que possuem relação com o mundo da

Métal Hurlant, resolvi falar sobre esta série infanto-juvenil (?) escrita pelo mestre Christian Godard (sem relação com

Jean-Luc) e ilustrada no traço muito requintado de Julio Ribera.

O andarilho dos limbos começou a ser publicado pela clássica editora belga

Dargoud em 1975 e até hoje mantém certa regularidade, tanto no título principal quanto com

spin-offs. É uma das mais longevas e melhores séries de Ficção-Científica em HQ e chegou a ser lançada em Portugal como

O vagabundo dos limbos (cabe uma tradução do título para o português brasileiro) primeiro pela Livraria Bertrand e depois pela Meribérica-Liber.

Apesar de não ser tão chegada aos excessos de sexo, filosofia e lisergia que caracterizaram a geração da

Métal Hurlant,

O andarilho dos limbos fez parte da ascensão deste então novo gênero das BDs que valorizaremos neste corte. Mesmo assim, não é uma HQ pudica e busca lindo equilíbrio entre um imaginário infanto-juvenil (tipo

Salgari,

Stevenson,

Swift, etc.) e uma possibilidade de leitura adulta. O álbum que comento aqui,

Os demônios do tempo imóvel (

Les demons du temps immobile) foi publicado em 78 e é um dos mais líricos da série. O herói em questão é Axle Munshine, espécie de

Flash Gordon sagitariano, antigo conciliador (portanto, embaixador e explorador) da Guilda galáctica que acaba se tornando foragido e pária. Axle então viaja através do cosmos em sua nave (hoje kitsch), o Golfinho de prata (ah! Os anos 70...), juntamente com seu

sidekick andrógino Musky, um menino(a) preso na idade 13 anos (há 300 anos), física e mentalmente. O motivo do banimento de Axle é sua persistência em invadir o mundo dos sonhos (que, segundo o mote geral da série,

deve se manter separado) para buscar uma figura hipnótica e irresistível, uma beldade loira convenientemente apelidada “Quimera”, levando-o constantemente à fronteira entre o real e a fantasia. Axl é irascível e fatal como um

Príncipe Valente, mas ao mesmo tempo obstinado e enlouquecidamente apaixonado, como um Dom Quixote.

|

| Kanybs: belas almôndegas |

Em

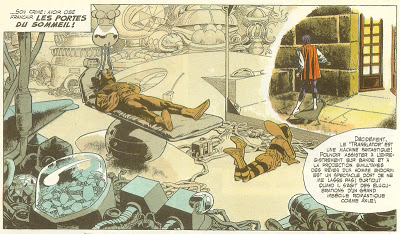

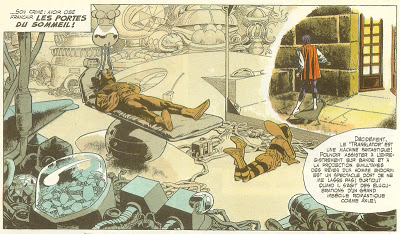

Os demônios dos tempos imóveis, três aspectos me chamam a atenção. Primeiramente, no arco que inicia a história, o respeito à criação de culturas alienígenas sem o propósito de vincular isso necessariamente ao desenrolar da trama

em si. Axle e Musky desembarcam em Omphale, “o planeta dos tempos imóveis”, supostamente perigoso porque não vinculado à Guilda, e lá se deparam com uma paisagem vulcânica, cheia de cavernas e gêiseres, habitada por estranha espécie, os Kanybs. Diante dos medos e boatos que Musky faz questão de informar ao leitor (“famosos por não obederecerem às leis da Guilda e pela prática do canibalismo”), Godard procura elaborar uma pequena “antropologia” como exemplo de criatividade

em space-opera. Os Kanybs são criaturas quase ovais (ótimo design), como que feitos de pedra (tipo trolls), com olhos grandes e profundos, e que vivem em um andamento lento, praticamente incomunicáveis.

Deparamo-nos, então, com uma fêmea (bem peituda) desligada do resto do clã, diante da carcaça de um macho morto. Logo descobrimos que as fêmeas grávidas são afastadas do grupo para devorar as carcaças dos mais velhos do clã, gestando o bebê para morrerem logo após o parto. Essa caracterização cultural dos aliens (claramente baseada em culturas indígenas) está longe dos requintes de detalhamento de um

Gods themselves (Asimov - leia), mas a antropomorfização não chega a ser um problema especialmente se considerarmos que todo mote da série alegoriza uma exploração da vastidão interior humana, além de sua diversidade.

Assim, o prosseguimento da história nos leva a um segundo atravessamento que chama a atenção: Axle e Musky entram em uma caverna e se encontram com o xamã espiritual e governante dos Kanybs, o único capaz de falar a língua geral. Cobrando um antigo favor, Axle insiste ao xamã que o deixe adentrar num certo “labirinto dos três monarcas”, uma espécie de portal interdimensional que o levará a um universo de tempo estático e transversal, arriscando ter sua consciência aprisionada e seu corpo esvaziado. Este arco concentra quase todo o volume da história, e nos revela o grau de obstinação de Axle para encontrar sua Quimera, ao mesmo tempo em que, no

timing da HQ de aventura, precisa enfrentar seus próprios “demônios” (enriquecendo o trocadilho do título, certo? Os demônios, afinal, não eram os Kanybs).

Esta passagem nos permite visualizar melhor todo o potencial de ilustração de Ribera, de traço fino e claro, usando linda paleta de cores frias, baseada em um estilo sci-fi de realismo clássico, mas com toda a deferência associada à cultura das BDs: sombreamentos quase obsessivos, planos distantes detalhados em minúcias e intensa imersão na concepção de cenários exóticos e verossímeis. Os “três monarcas” com que Axle se defrontará no labirinto são nada menos que três versões dele mesmo: uma, envelhecida e amarga, sem sua Quimera, rei de um mundo mortos-vivos; outro, um jovem petulante e excessivo, trivial e leviano; e por fim uma criança assustada, guardiã obcecada de uma loira linda e espectral, cercado por um exército de brinquedos. A variação onírica dos cenários permite a Ribera recriar a HQ na própria maleabilidade do universo dos sonhos, deixando sua atmosfera tenebrosa e fantasmagórica no primeiro monarca, psicodélica e bucólica no segundo, e neurótica, muito surreal, no terceiro.

|

| Quimera: loiraça |

A busca por si mesmo acaba nos levando a uma terceira grande sacada deste álbum, que é a busca do herói por sua identidade temporal (nesse mesmo sentido, sempre vale ler a excelente história “Futuro imperfeito”, do Hulk de Peter David) enquanto desdobramento de sua busca por uma certa “Quimera”, idealizada, fantasmagórica, muda, e que nunca chega. Não custa aproximar essa relação da obsessão com a fantasia erótica e o sonho tanto com

Little Nemo de McCay, que desperta a cada vez que seu sonho se aproxima de uma resolução, quanto com o famoso

mito grego de Sísifo, que tem a pedra que carrega pela montanha derrubada sempre que se aproxima de seu destino final. Axle Munshine (como o nome diz), está em uma linhagem mais lunar de heróis românticos, influenciado pela tradição americana, mas subvertendo-a no sentido de que problematiza sua própria existência a partir de sua obsessão erótica e romântica, colocando-a acima da justiça e do “bem”. Pode-se ver que

O andarilho dos limbos é um exemplo ideal para se argumentar que, na boa ficção científica, a viagem pela vastidão do cosmos é uma imagem para uma viagem pela vastidão de nós mesmos.

Próximo da série: Ulysses, de Georges Pichard e Jacques Lob.

|

| A linda arte de Julio Ribera |